(Foto de Serena Wong en Unsplash)

domingo, 6 de diciembre de 2020

A Joanne Rodríguez Veve:

Es un sonido que reconozco por las películas: piedras que chocan contra las ventanas de alguna habitación para llamar la atención de quien duerme al interior del cuarto. Las escenas son todas iguales y quien descansa se levanta, se asoma, atiende a quien lanzó la roca y el lanzador expresa alguna frase que provoca ternura. Una especie de serenata en código Morse. Así lo he visto mil veces en filmes y por mucho tiempo asumí que era un acto valiente, romántico, bonito. Hasta que lo viví hace dos años y el miedo que sentí fue terrible.

No recuerdo, Joanne, la fecha exacta de este evento. Trataré de recomponer la memoria para su beneficio.

Fue durante una noche de otoño —si es que existe tal cosa en el Caribe—. Leí algunas páginas de un libro, me lavé los dientes y la cara, acomodé la cama de mi perra al lado de la mía, apagué las luces y me acosté a dormir. Mi teléfono sonaba y sonaba, y lo tuve que silenciar para poder ignorarlo. Quien llamaba era un hombre conocido que insistía en visitarme, pero ese día yo no quería verle. El teléfono dejó de sonar y me quedé dormida. Más tarde, cuando yo estaba más allá que acá, la perra se levantó y con su puntual espíritu de guardiana comenzó a moverse impaciente por mi habitación. Se pegó a una de las ventanas y ladró fuertemente varias veces. Me despertó, pero pensé que se trataba de un gato callejero que merodeaba a las afueras. Ignoré la señal de Nina hasta que escuché el clack, clack, clack-clack que sonaba contra el pedazo de cristal que separa la pared de las persianas de metal. Caí sentada de sopetón arropada hasta el cuello. Los clacks se hicieron más intensos y seguidos, se escuchaban pasos acercándose por el pastizal que queda al lado de mi habitación, y el teléfono vibró de corrido de nuevo. Ahí llegó el mensaje de texto: “Estoy aquí. ¿Me vas a ver o no? ¿En serio?”. Búcutu. Empecé a temblar. Me deslicé bajo mis sábanas tapándome completa y esperé, sin moverme casi sin respirar. Al rato se acabaron los clacks, se alejaron los pasos, la perra dejó de ladrar, y la temblequera que tenía en el cuerpo se fue apagando. La verdad no recuerdo si recuperé o no el sueño esa noche. Solo recuerdo el miedo y la suerte que tuve. El lanzador de piedras no fue más que un borracho débil y yo estoy, más de 24 meses después, sin rasguño alguno escribiéndole esta carta.

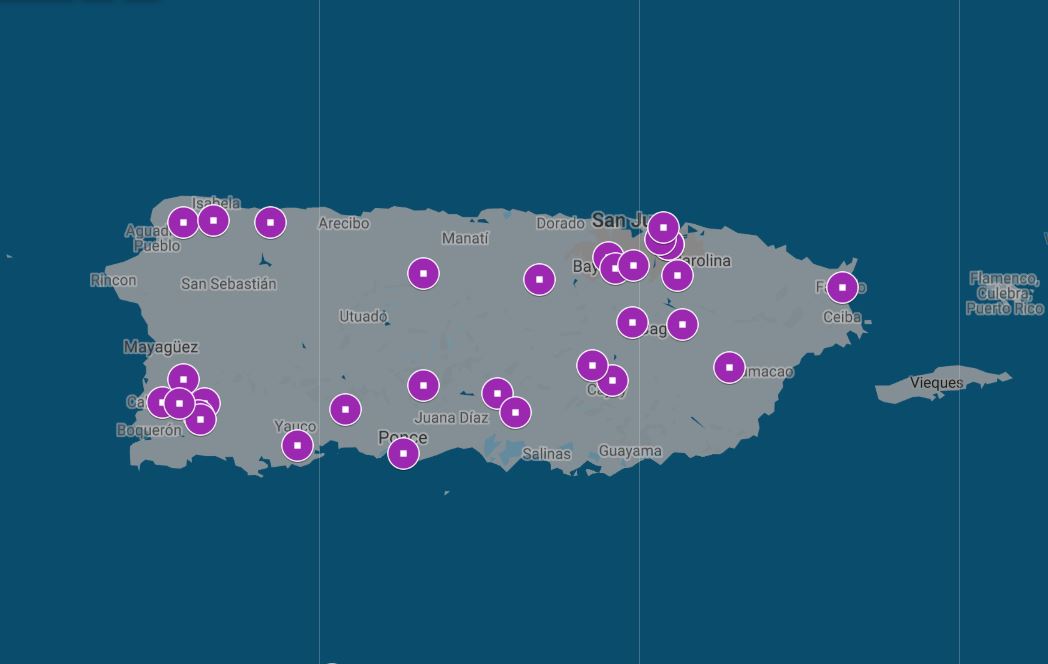

La mía, abogada Rodríguez, no es la suerte de las mujeres de este país. Cuando publiquen estas breves letras habrán 55 feminicidios en las estadísticas, no oficiales, que van cerrando este nefasto año del 2020. Mi suerte no es la de Rosimar, Verónica o Yara. Yo estoy viva y ellas no. Tampoco quiero comparar mi suerte (unas pocas piedras lanzadas contra una ventana) con el asesinato de mis compueblanas. Pero, cierto es que la muerte de muchas de ellas comenzó con un acto tan pequeño como el que es una insistencia no correspondida. Un ‘no quiero verte’ que termina en ‘ok. Pues no verás a nadie nunca más’. Hasta los siglos de los siglos, amén. De eso usted sabe.

También sé que sabe de dogmas, de hecho los practica con firmeza. Así que esta carta no es una plegaria para domesticarla, Joanne. No intento enseñarle un pedacito de mi vida para que usted tenga una epifanía y se convenza de que las mujeres que habitamos esta isla somos, cuando menos, acechadas. Lo anterior es un hecho, lo crea usted o no. Y no presumo que usted sea como Santo Tomás. Pero, mi oficio me enseña a dirigirme a quienes no comulgan con mis ideas. A poner mis hallazgos y experiencias sobre la mesa. No como si lanzara piedras contra su portillo, Joanne, sino para invitarla a mi vitrina.

Usted dice que en Puerto Rico sufrimos de muchas violencias y que declarar un estado de emergencia por la violencia machista minimiza todo lo demás. La escucho y se me hace difícil entender cómo alguien que estudió Derecho y proclama su ideología independentista no encuentra en el tuétano del hueso la opresión más obvia. La más importante. La opresión contra la vida plena; contra la vida de las mujeres. Ése es el punto de la violencia de género, Joanne. Lo obvio que es. Y que pasa todos los días, y todas las noches, como ejemplo mínimo de las demás violencias institucionales que padecemos en este país. Pasa por minucias. A veces pasa por no contestar a los clacks de las piedras lanzadas contra ventanas.

Le confieso que a veces la escucho y me dan ganas de invitarla a tomarnos algo. No sé si usted bebe, abogada. Yo sí. Me gustaría invitarla a un trago, pero también puede ser a un café, para hablarle de las otras veces en que a mi casa se han presentado, sin invitación, hombres insistentes. Personas a las que se les ha dicho no, pero en ellas no cala el mensaje. Contarle cómo, cuando salgo a caminar con mi perra por el barrio, hombres se me acercan y preguntan si de casualidad tengo otra cadena para que los pasee a ellos también. O de la otra decena de episodios que he vivido y no publico aquí porque todavía no los entiendo bien.

De nuevo le digo, he tenido la suerte de que mi experiencia no es más que soplos de disgustos. Muy distinto al soplo de muerte que acabó con la vida de Franchesca, Marilyn y Yolanda. Con las vidas de al menos 52 mujeres más.

Solo le pido que se asome a la vergüenza, Joanne. Que en este país van quedando cada vez menos ventanas. Me despido y deseo que tenga un buen domingo. ¿En su religión usan este día para reflexionar, no?

Reciba un saludo en vida de Laura Cristina.

p.d. Hágale caso a las perras. Su instinto no falla.